压缩文件为何比原文件大?

文件压缩后的体积与原始文件体积的比例是由压缩效率所决定的。以文本文件为例,由于它们的较为简明,信息密度较低,因此可以借助高效率的压缩技术,使压缩后的文件体积往往小于原始文件。

这种情况下,压缩效率较高,意味着大量冗余信息被剔除,而关键信息则被更高效地编码。

但对于MP3 音乐或视频等包含丰富多媒体信息的文件,情况则有所不同。

这类文件中的声音波形、视频帧等信息在压缩过程中难以大幅缩减。

尽管压缩算法试图消除冗余数据,但多媒体文件信息复杂度高,通常只能实现有限的压缩,因此压缩后的文件体积可能不会明显减小,有时甚至可能增加。

压缩效率的高低主要取决于文件的特点。

简言之,信息冗余较高的文件在压缩后体积会减小;而信息已经高度紧凑的文件,压缩效果有限,甚至可能因压缩算法的额外处理成本而使文件体积增大。

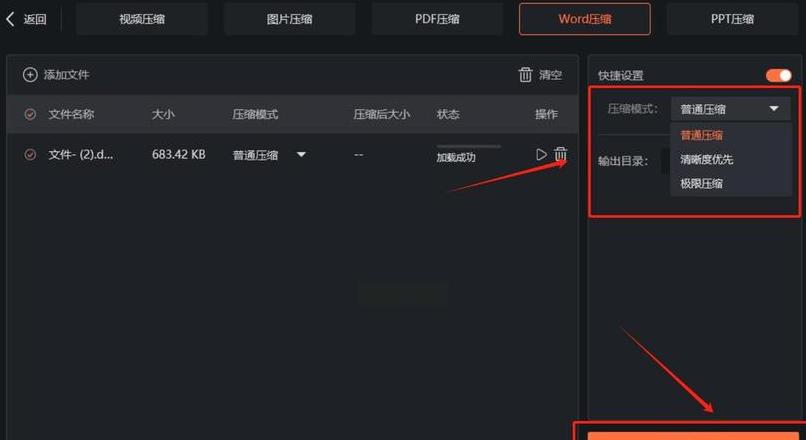

值得注意的是,选择不同的压缩算法也会对最终压缩效果产生影响。

不同的算法对特定类型的数据有不同的优化效果。

例如,针对多媒体文件,H.2 6 4 、AAC等特殊算法能更有效地压缩视频和音频数据,尽管这些算法在处理过程中可能会带来一些额外负担。

总之,文件压缩后的体积不是一成不变的,它受到多种因素的共同作用。

了解这些因素有助于我们在处理文件时做出明智的选择,例如选用恰当的压缩工具和算法,以实现最佳的压缩效果。

为什么有的视频压缩过后还比原来大

文件压缩与算法运用息息相关。通常文本类的文件压缩效果显著,压缩率可高达5 0%;而视频、音频、图片这类文件,压缩比一般维持在8 0%。

举个例子,一个1 .5 GB的影音文件压缩后,体积变化可能并不明显,大概在1 .3 GB到1 .4 GB之间。

像JPG这样的图片格式本身就带有压缩属性,若再用rar等工具进一步压缩,效果往往不尽如人意。

相比之下,BMP格式的图片由于未经过压缩,压缩效果会更好。

每个文件本质上都是由0和1 构成的代码序列组成。

压缩技术的核心在于识别并简化这些代码的排列规律。

比如,序列000001 1 0001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 可以简化为“5 个0,2 个1 ,3 个0,1 0个1 ”的描述;而1 00000000000则可以用1 0^1 0来表示。

根据香农的信息理论,任何文件经过无损压缩后,其最终大小不可能小于其熵值。

换句话说,如果一个文件原始大小为2 0多GB,但信息熵仅为2 0多MB,理论上可以实现1 000倍的压缩(例如,几小时全黑的视频文件)。

反之,如果一个文件只有1 00MB,但信息熵高达9 0MB,那么它不可能被无损压缩到2 0MB。

值得一提的是,一个文件的信息熵可以通过特定的公式精确计算出来。

因此,只要获得任何一个文件,我们就能推算出它理论上能被压缩到的最小大小。

上述讨论仅限于无损压缩。

至于有损压缩,压缩比例则不受理论限制,可以根据需要进行大幅压缩。

扩展资料:压缩软件处理的文件在压缩后会形成压缩文件。

其压缩原理主要是通过减少文件中连续的0和1 代码的重复来压缩二进制代码。

例如,将000000表示为“6 个0”(记作6 0),以节省存储空间。

压缩文件的基本原理是查找文件中的重复字节,并创建一个包含这些字节及其对应代码的“词典”文件。

这样,文件中的重复字节就可以用词典中的代码来代替,从而实现文件缩小。

实际上,所有计算机文件最终都是以二进制形式(0和1 )存储的。

通过合理的数学计算,文件的体积可以被显著压缩,达到“数据无损稠密”的状态。

总的来说,压缩技术分为有损压缩和无损压缩两种。